近年、ジャパニーズホラー界に大きな変化が訪れています。これまでの怪談や幽霊譚に加え、モキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)や日常の中に潜む違和感を描く新しいスタイルが台頭し、特に漫画を中心に盛り上がりを見せています。中でも『変な家』や『近畿地方のある場所について』など、SNS発の話題作が次々に登場し、ジャパニーズホラーファンが一気に増えています。

その中でジャンプ+連載中の『こわいやさん』は、斬新な構成と独特の不気味さで注目を集めています。

この記事では、現在進行形で広がるジャパニーズホラーブームの背景を紐解きつつ、『こわいやさん』がなぜ“今読むべき”作品なのか、その理由と魅力をたっぷりお届けします。

最近のジャパニーズホラー漫画(マンガ)とは

ジャパニーズホラーといえば、日本ならではの文化や感覚をもとにした西洋では見られない“ゾクッとくる”恐怖が魅力です。

幽霊や怪異、呪いといった定番テーマを、ド派手な血や暴力ではなく、静かな不安や正体の見えない気配で攻めてくるのが特徴。特に90年代には『学校の怪談』や楳図かずお、伊藤潤二といったレジェンドたちがブームを作りました。

しかし、いったん落ち着いたかと思いきや、最近になって再び盛り上がりが加速中。その理由のひとつが、新しい見せ方です。

SNS映えする短いジャパニーズホラーや、モキュメンタリー風のリアル感、さらにはファンタジー要素を混ぜた新感覚の恐怖など、アプローチがどんどん進化。

動画やネット発のジャパニーズホラーファンが漫画にも流れ込み、今や若い世代から昔ながらのファンまで一緒に楽しむ、第二のジャパニーズホラーブームが到来しています。

ジャパニーズホラーは映画から漫画(マンガ)へ

ジャパニーズホラー映画は、静けさやその独特の「間」を活かした怖さで世界から注目されてきました。

『リング』や『呪怨』はその代表格で、国内ヒットはもちろん、ハリウッドでもリメイクされるほどの影響力があり、こうして築かれた“ジャパニーズホラー”の空気感は、今や漫画(マンガ)にも引き継がれています。

映画のような緊張感ある構図や、読者の視線を操るコマ割り、ページをめくった瞬間にゾッとする演出など、漫画(マンガ)ならではの技も加わって進化中。

さらに最近は、漫画(マンガ)原作のジャパニーズホラー映画やドラマが増え、逆に映像から影響を受けた漫画(マンガ)も登場しています。

ジャンプ+をはじめとしたスマホから読める漫画(マンガ)サービスが広がったことで、映画ファンやライト層にもジャパニーズホラー漫画(マンガ)が届きやすくなり、作品の幅もファン層もどんどん広がっているのが今の流れです。

代表する作品

近年のジャパニーズホラーブームを語るうえで外せないのが、SNSやネット掲示板で話題となり、書籍化や映画化まで駆け上がったヒット作たちです。

中でも「近畿地方のある場所について」や「変な家」は、モキュメンタリー風の手法でリアルとフィクションの境界をあいまいにし、読者をゾクゾクさせる代表格といえます。

実在するかもしれないという自分の身にも起こるかもしれない、日常に潜む違和感を描くことで、多くのジャパニーズホラーファンだけでなく普段ジャパニーズホラーを読まない層までも巻き込みました。

ここでは、それぞれの作品の魅力と背景を掘り下げて紹介します。

近畿地方のある場所について

ライター「背筋」を名乗る人物が、関西のとある場所にまつわる怪異を追いかけ、その断片的な情報を記事や掲示板の書き込み、インタビュー記録などの形で公開していく──。

そんな奇妙な物語が、小説投稿サイト「カクヨム」に2023年1月末から掲載され始めました。それが『近畿地方のある場所について』です。

物語は事実なのか作り話なのか判然としないまま、読む人の想像力を大きく刺激。ネット上では「もしかして本当にある話なのでは?」という憶測が飛び交い、その不気味さと臨場感が話題を呼びました。

この作品は異例のスピードで人気を獲得し、累計PVは2,300万を突破。2023年8月には書籍化され、20万部を超えるヒットを記録しています。

文章の端々に漂うわざとらしくない怖さや、淡々とした語り口がリアルさを増し、読む者の背筋を凍らせる…。モキュメンタリーという形式を漫画(マンガ)・小説・映像に横断して定着させた、近年のジャパニーズホラーを代表する一作です。

映画『近畿地方のある場所について』も大ヒット上映中

2025年8月8日、『近畿地方のある場所について』がついに劇場公開されました。

作品は“世界で通用する上質なジャパニーズホラー”を目指して制作され、原作の不気味な空気感を忠実に再現。

そして本作の撮影中には説明のつかない奇妙な現象が起きたという報告もあり…。

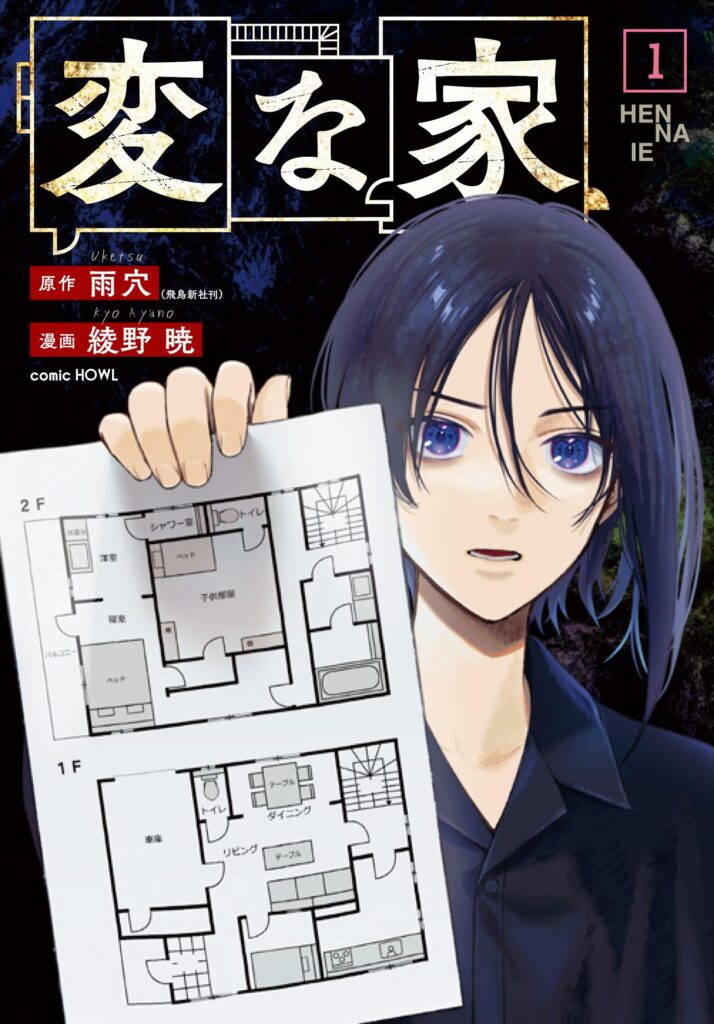

変な家

ホラー作家・雨穴さんによる『変な家』は、モキュメンタリー形式のオカルトミステリーです。

舞台は、不思議な間取りを持つ一軒家。主人公・雨宮(通称:雨男)が、知人で建築士の栗原と共に、その家の不可解な間取りの謎を調べ始めます。調査を進めるうちに、間取りの背後には恐ろしい秘密と人間の闇が潜んでいることが判明し、物語は一気に怪異とミステリーが交錯する展開へ。

本作は2020年にウェブメディア「オモコロ」とYouTubeで発表され、そのリアルな語り口と本当にありそうな不気味さで瞬く間に話題に。

2021年には書籍化され、続編も登場。シリーズ累計発行部数は電子版26万部を含む250万部を突破し、現代ジャパニーズホラーの金字塔の一つとなりました。

さらに映画化もされ、映像での再現によって間取りの異様さや不穏な空気がより一層際立ち、ジャパニーズホラー好きのみならずミステリーファンからも高い支持を受けています。

国内外で人気なジャパニーズホラー作家

そして、ジャパニーズホラー文化を語るとき、避けて通れないのが作家たちの存在です。

国内外で評価を集めるジャパニーズホラー作家は、独自の作風と世界観で多くの読者を魅了し続けています。ここでは、その中でも特に影響力の大きい2人をピックアップします。

伊藤潤二

伊藤潤二は、日本を代表するホラー漫画家の一人で、その緻密な作画と独特の不気味さで世界中のファンを魅了しています。

代表作には『富江』『うずまき』『死びとの恋わずらい』などがあり、いずれも不条理かつ不可解な恐怖を描き出すことで知られています。

伊藤作品の特徴は、説明しきれない怪異や、人間の心理に潜む狂気をビジュアルで圧倒的に表現する点です。例えば『富江』では不死の美少女を巡る人々の狂気を、『うずまき』では街全体が渦の呪いに飲み込まれていく異様な世界を描き、読む者に強烈な印象を残します。

その人気は日本国内にとどまらず、海外でも高く評価され、英語版や各国語に翻訳されるほか、アニメ化や実写映画化も多数。特にアメリカやヨーロッパでは“JUNJI ITO”としてブランド化され、ジャパニーズホラー文化の輸出に大きく貢献しています。

近年はNetflixでもアニメシリーズが配信され、世界中の視聴者が伊藤潤二ワールドの恐怖を体験しています。

公式Xアカウント:https://x.com/junjiitofficial

楳図かずお

楳図かずおは、ジャパニーズホラー漫画界のレジェンド的存在です。代表作には『漂流教室』『わたしは真悟』などがありますが、特に『漂流教室』や『洗礼』などのジャパニーズホラー作品は、独創的なストーリーと想像を超える展開で多くの読者を震え上がらせてきました。

楳図作品の最大の魅力は、その奇抜な発想とビジュアルによる強烈なインパクト。突如として日常が破壊され、異常な状況へと放り込まれるキャラクターたちの姿は、読者の心に深く残ります。

また、ジャパニーズホラーだけでなく人間ドラマや哲学的テーマも織り交ぜ、単なる恐怖だけではない奥深さを持たせているのも特徴です。その作風は後進のジャパニーズホラー作家や映画監督にも大きな影響を与え、日本ホラーの基礎を築いたと言っても過言ではありません。

現在でも楳図作品は国内外で根強い人気を誇り、復刊や電子書籍化により新たな世代の読者にも読み継がれています。

X公式アカウント:https://x.com/umezz_mg

その他のジャパニーズホラー作家・クリエイター

ジャパニーズホラーの世界は、漫画界の巨匠だけでなく、さまざまなフィールドで活動する作家やクリエイターたちによって支えられています。

テレビや小説、ネット配信、評論まで、その活躍の場は幅広く、それぞれの個性がジャパニーズホラー文化をさらに豊かにしてくれています。

以下、注目すべき国内のジャパニーズホラー作家・関係者を簡単にご紹介します。

- 大森時生 — フェイクドキュメンタリー風の深夜番組を手掛けるテレビプロデューサー・演出家。

- 黒史郎 — 怪談文学賞受賞作『夜は一緒に散歩しよ』などで知られる怪奇小説家。

- かぁなっき — 怪談ネットラジオ『禍話』の語り部として人気を博す怪談語り手。

- 煙鳥 — 全国で怪談を収集し、リアルな体験談をまとめた怪談作家。

- 向江駿佑 — ホラーゲーム研究を中心に評論・寄稿を行うゲーム研究者。

- 澤村伊智 — 映画化もされた『ぼぎわんが、来る』などの比嘉姉妹シリーズで人気の小説家。

- 寺内康太郎 — 心霊モキュメンタリー映像の演出を得意とする映画監督・脚本家。

- ホラー作家 梨 — 実話とフィクションを巧みに融合させたネット発の怪談作家。

- 緑の五寸釘 — 絶版ホラー漫画の復刻を手掛ける同人レーベル主宰・編集者。

それぞれ得意なフィールドは違っても、共通しているのは怖いを届ける熱量。映像でゾッとさせる人もいれば、文字や声でじわじわ迫る人もおり、ホラーファンとしてはどれも外せません。

このような多彩な作り手がいるからこそ、ジャパニーズホラーは進化し続けているといえるでしょう。

モキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)を考察

「モキュメンタリー」とは、モック(擬似)+ドキュメンタリーを組み合わせた造語で、虚構の物語を事実であるかのように描く手法です。別名「フェイクドキュメンタリー」とも呼ばれます。

インタビューや証拠映像、現場記録などドキュメンタリー的な演出を用いることで、視聴者や読者に“本当にあった話”だと錯覚させるのが特徴です。

モキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)の魅力

モキュメンタリーの最大の魅力は、現実と虚構の境界を限りなく曖昧にし、まるで自分がその出来事を目撃しているかのような臨場感を与える点です。

視聴者や読者は、「これは本当にあったことかもしれない」という疑念を抱きながら物語を追うため、恐怖や緊張感が一層高まります。

また、作中に残された断片的な証拠や矛盾が、ファン同士の考察を促すのも大きな特徴です。SNSや掲示板で「この場面の意味は?」「実在する場所では?」といった議論が盛り上がりやすく、作品を超えたコミュニティ的な楽しみ方が生まれます。

こうした双方向的な体験は、単なるフィクションにはない特別な魅力であり、『近畿地方のある場所について』や『変な家』のような近年のヒット作にも色濃く反映されています。

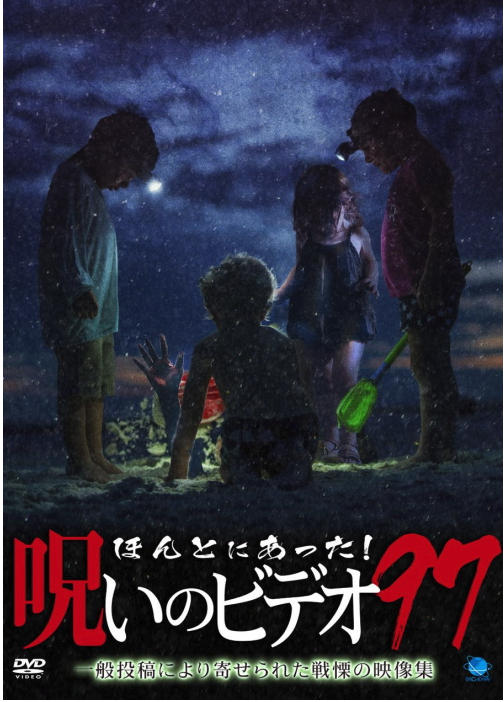

モキュメンタリーのパイオニア「ほんとにあった!呪いのビデオ」

モキュメンタリー手法を日本の映像ホラー文化に定着させた先駆的作品といえば、『ほんとにあった!呪いのビデオ』シリーズでしょう。

1999年に初リリースされたこのシリーズは、一般から寄せられた心霊映像という体裁を取り、スタッフが調査・検証していくというドキュメンタリー風の構成で人気を集めました。

特徴的なのは、映像に映り込む怪奇現象や不可解な出来事を、淡々と事実のように見せる手法。これにより、視聴者は「作り物かもしれないが、本物かもしれない」という緊張感を最後まで味わうことになります。

長年にわたり新作が作られ続け、現在では100本を超える作品が存在し、ジャパニーズホラードキュメンタリー文化に多大な影響を与えました。このシリーズがなければ、今のモキュメンタリーの隆盛もなかったと言えるほどの存在です。

ファンタジーなホラーが人気

そしてジャパニーズホラーブームの中でももう一つ注目されているのが、ファンタジー要素を取り入れたホラーです。

従来のリアル志向や実録風とは異なり、あえてフィクション寄りに振ることで、表現の幅を大きく広げています。異世界や架空の王国、魔法や怪物など、現実ではあり得ない要素を組み込みながらも、恐怖の根底にある“人間の心の闇”や“避けられない運命”を描くことで、物語に深みを与えるのが特徴です。

ジャンル的にはダークファンタジーやゴシックホラーと重なる部分も多く、幻想的な美しさと背筋を凍らせる怖さが同居。ビジュアル的にも魅力的なため、漫画やアニメとの親和性が高く、国内外のファンを取り込みやすいジャンルとして存在感を徐々に増しています。

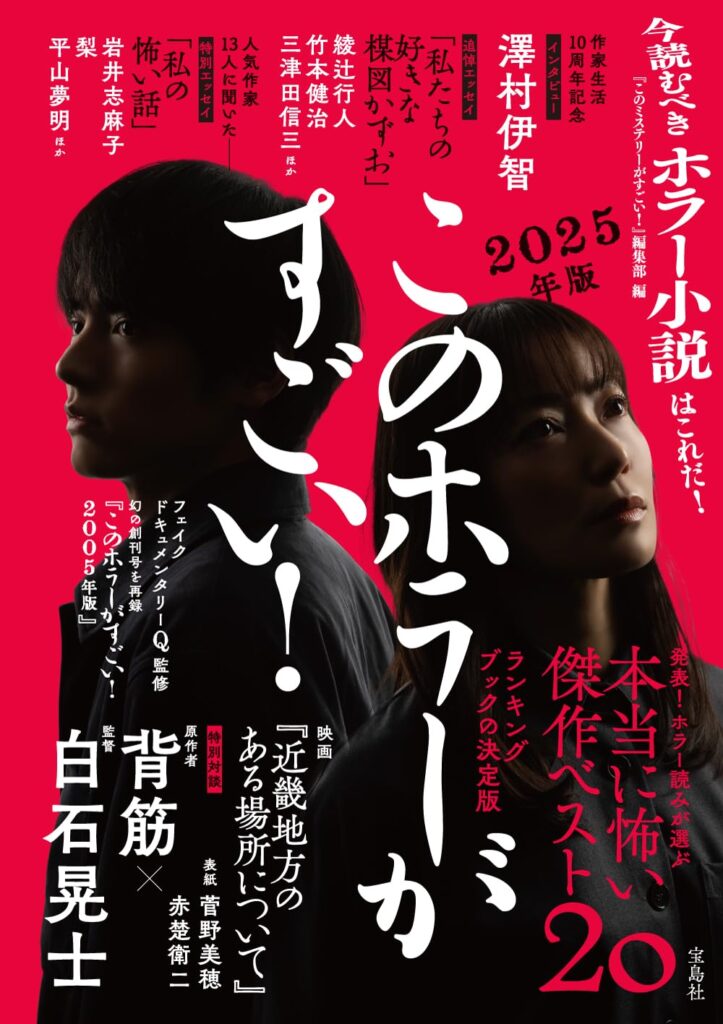

このホラーがすごい!が話題の考察

ミステリー界で有名な『このミステリーがすごい!』を手がける編集部が、ホラー小説の世界に挑んだランキングブック『このホラーがすごい!』が話題を呼んでいます。

本書では、ジャパニーズホラー作家や評論家、編集者など、ジャンルに精通した識者による投票で選ばれたホラー小説ベスト20を掲載。選出作品は国内外問わず幅広く、古典的名作から最新の注目作までが網羅されています。

このランキングの魅力は、単なる売上ランキングではなく、プロが本気で推す怖い作品が集まっていること。そのため読者は、自分ではなかなか手を伸ばさないような作品にも出会えるチャンスがあります。

各作品の紹介や選者のコメントも充実しており、ジャパニーズホラー初心者の入門書としても、コアファンの掘り出しガイドとしても機能。今まさにジャパニーズホラー界の才能が一堂に会した一冊として注目を集めています。

漫画『こわいやさん』って、どんな漫画?-考察と漫画紹介

=漫画紹介=

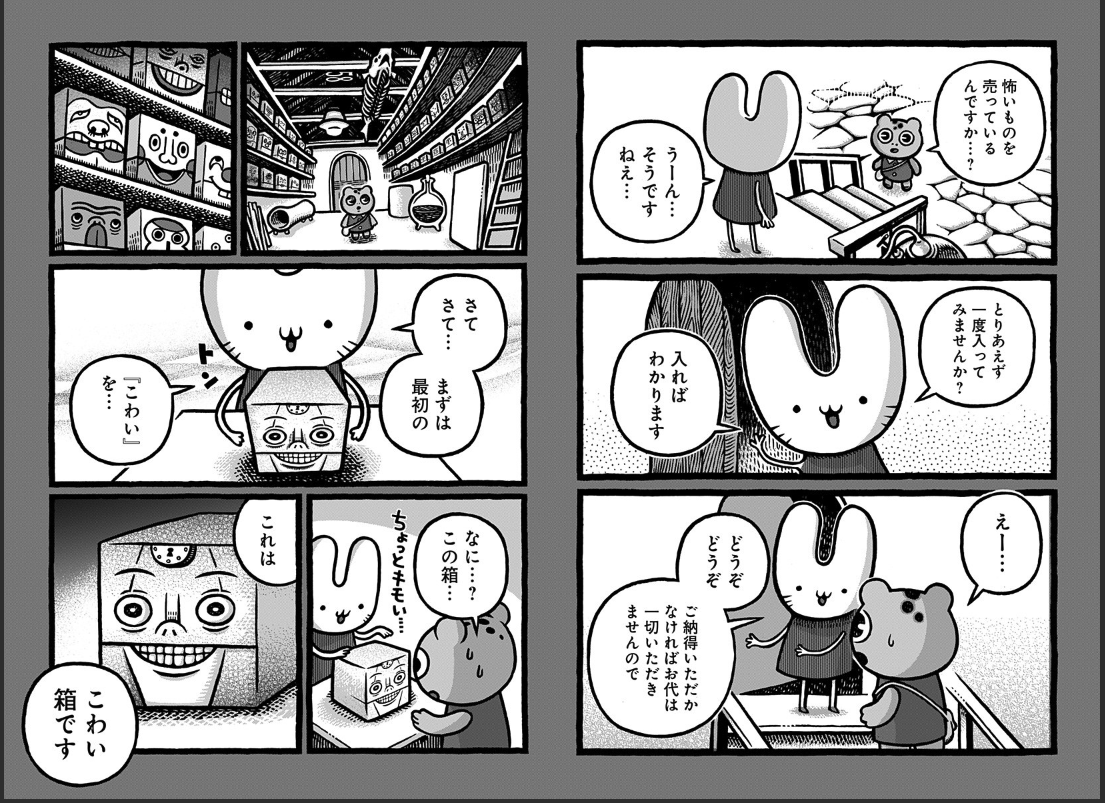

『こわいやさん』は、カメントツ先生が「少年ジャンプ+」で連載中の、可愛さと恐怖が同居する新感覚ジャパニーズホラー漫画です。舞台は、動物たちがそれぞれのお店を営む「どうぶつ村」。その中にひっそりと存在する、ちょっと変わったお店が「こわいやさん」です。

店主は、やさしい笑顔を浮かべたウサギさん。しかしこの店で売られているのは、お菓子や雑貨ではなく「こわい」そのもの。

訪れたお客に差し出されるのは、不気味な顔が描かれた“こわい箱”で、その中から怪談や都市伝説めいた物語が広がります。

可愛らしいキャラクターと本格的な恐怖演出とのギャップがクセになり、気づけば物語に引き込まれてしまうのが魅力。2025年8月4日には単行本第1巻も発売され、SNSやレビューで「夜に読むとゾクゾクする」と話題沸騰中。

今もっとも注目されているジャパニーズホラー作品のひとつです。

漫画『こわいやさん』のあらすじ紹介(漫画紹介)と考察

どうぶつ村に引っ越してきたカエルくんは、ある日、村のはずれで「こわいやさん」という不思議なお店を見つけます。出迎えたのは、笑顔のウサギ店主。彼はカエルくんに、奇妙な模様のついた“こわい箱”を手渡します。

箱のふたを開けると、中から語られるのは人間世界で起きた不思議な事件や怪異、どこか現実と地続きのような恐怖ばなし。

毎回異なる一話完結形式で進みつつも、実は物語同士に隠されたつながりや伏線があり、読み進めるほど世界の輪郭がはっきりしていきます。可愛らしさと本格ジャパニーズホラーの緊張感が同居する、他にない読書体験が味わえる漫画作品です。

漫画『こわいやさん』の魅力と考察

『こわいやさん』は、ただ怖いだけでなく、読めば読むほど深みにハマる仕掛けが詰まったジャパニーズホラー漫画です。

可愛い動物キャラが登場する安心感と、本格的な恐怖描写のギャップが絶妙で、ライト層からコアなジャパニーズホラーファンまで幅広く支持されています。

独特な絵柄と雰囲気

まずこわいやさんの魅力は、なんといってもキュートな動物の絵柄と緻密に描かれたジャパニーズホラーシーンとの落差です。

考察では日常シーンでは柔らかいタッチの動物たちがのんびり暮らす様子が描かれますが、怪異が現れる場面になると一転、細部まで描き込まれた不気味で生々しい描写が広がります。

そして物語の象徴ともいえる“こわい箱”は、可愛いウサギ店主と打って変わって、どこか目を離せない不気味なデザイン。この箱から始まる怪談は、怖いのに惹かれるという、背筋が寒くなる魅力を生み出しています。

エピソードごとに張り巡らされた謎

こわいやさんは一話完結型ながら、実は過去エピソードと繋がる要素が随所に隠れています。考察としては、後の話で登場する人物や小道具が、以前のエピソードにさりげなく登場していたり、何気ない描写が重要な伏線になっていたりするのです。

このため、一度読み終えた後でも「もう一回読み直そう」と思わせる力があります。そして読み返した際に「あれはこの伏線だったのか!」と気づく瞬間は、恐怖と驚きが二重に押し寄せる快感です。

単なる怪談集ではなく、全体を通して世界観が構築されている点が、リピーター読者を増やしている理由です。

SNS時代ならでは楽しみ方

本作は、SNS時代ならではの盛り上がり方をするジャパニーズホラー漫画です。各話には解釈の幅を持たせたエピソード設計や、意味深な小物、謎の数字などが散りばめられており、読後に「これは何を意味しているのか?」と考察が盛り上がります。

X(旧Twitter)やジャンプ+のコメント欄では、伏線の指摘や展開予想が活発に行われ、ファン同士のやり取りがこやいわさんの楽しみをさらに深めます。

ときには作者のカメントツ先生が反応して考察熱を煽ることもあり、漫画と読者、そしてコミュニティが一体となって楽しめるのも本作の魅力です。

注目エピソード紹介と考察

『こわいやさん』は基本的に、ウサギ店主が“こわい箱”から取り出した怪談を語るオムニバス形式で進行します。それぞれ独立した怪談として成立しており、序盤は特に繋がりを意識せずに楽しめます。

ところが第7話を境に状況が一変。これまで別々の話と思われていたエピソードが、実は同じ世界・同じ出来事の延長線上にあることが示唆され始めます。過去に登場した人物や場所、何気ない会話の一部が繋がり、物語全体に一本の見えない糸が通っているような感覚が芽生えるのです。

この瞬間、読者の間では「最初から読み返して確認したい!」という声が急増。さらに、まだ関連性が明かされていないエピソードも多く、伏線探しや裏設定の考察がSNSで盛り上がっています。

特に考察好きの読者にとって、第7話まで読んだら一度見返すことは間違いなくオススメの楽しみ方です。

漫画『こわいやさん』の作者・カメントツについて

『こわいやさん』を手がけるカメントツ先生は、1986年生まれ・愛知県出身の漫画家・イラストレーターで、元々はWebメディアやSNSを中心に活動してきました。

代表作に、SNSで爆発的にバズった『こぐまのケーキ屋さん』があります。この作品は、友人を元気づけるために描いた短編がTwitterで拡散され、わずか数日で書籍化が決定するという異例のヒットとなりました。

参考元:『こぐまのケーキ屋さん』

ほのぼのとした作風の印象が強いカメントツ先生ですが、実は怪談やジャパニーズホラーにも造詣が深く、過去にはオカルト取材や怪異をテーマにしたエッセイ漫画も手がけています。

『こわいやさん』では、そんな癒しと恐怖の二面性を持つ作家性が遺憾なく発揮されています。可愛い動物キャラクターを描く柔らかな線と、怪異シーンで見せる緻密で迫力ある描写との落差は、まさにカメントツ先生ならでは。

また、インタビューなどで語られている通り、ジャパニーズホラー創作にあたっては実際の怪談や民俗資料を幅広く調べ、リアリティと説得力を重視しているそうです。さらにSNSでの読者との交流も積極的で、感想や考察に反応し、ときには意味深なコメントを残してファンを沸かせています。

こうした現代的な読者との距離感の近さも、作品の人気を後押ししている要因です。

『こわいやさん』誕生までの経歴経緯と考察

もともとWeb発の活動で名を広め、可愛らしい作風のイメージを確立したカメントツ先生ですが、実はジャパニーズホラーや怪談にも強い興味を持っていました。

本人インタビューによると、ペンネーム「カメントツ」は24歳の頃、2ちゃんねるの「廃墟に突撃スレッド」で廃墟を実況した際に、仮面姿で現地に行っていたことからユーザーに名付けられたもの。

考察としてこうした廃墟探訪やネット文化との関わりは、作品に漂う“リアルな不気味さ”の下地になっています。

参照元:#Illustrator30_30 #Ai30th 記念連載 | Vol.23 漫画家 カメントツさん

SNSでの人気と読者の声

以下はXでのカメントツ先生の口コミです。

SNSでは『こわいやさん』の感想や考察が日々投稿されており、特に作者カメントツ先生の“ギャップ”に驚く声が目立ちます。

「可愛い絵柄のほんわか系かと思ったら、めちゃくちゃ怖い」という感想はまさに多くの読者の共通意見。また、『こぐまのケーキ屋さん』から本作に触れた人は、作風の違いに衝撃を受けつつも、その緻密な伏線や構成力を絶賛しています。

中には、かえるくんの過去設定や舞台のパロディ要素、1〜9話に張られた伏線の巧みさを評価する声も多く、ジャパニーズホラーとしての完成度の高さが話題に。独自の世界観と構成力で、ジャパニーズホラーファンだけでなく幅広い層から支持を集めています。

X(旧Twitter)やレビューでの漫画『こわいやさん』反響と考察

以下はX(旧Twitter)からのレビューと考察

Xでは、連載開始時は謎が多く、自分の好みのジャパニーズホラーとは少し違うと感じていたが、「まとめ読みをしたら各話がつながっていて一気に面白くなった」という声も見られます。

人間側の怪談だけでなく、どうぶつ村の住人たちにも不穏な気配が漂い始める展開が、再読欲をかき立てているようです。

また考察とすると、「ほのぼの系かと思いきや、緻密な画力で一気に怖がらせてくる」という感想もあり、デフォルメされた箱とリアルに描かれた箱のギャップ、ページをめくった瞬間の演出など、漫画ならではの驚きが読者を引き込むとの声が見られました。

以下ジャンプ+より引用。

( 321 )「こわい」を「かわいい」ではさんだサンドイッチ くせつよすぎてすき

引用:ジャンプ+

( 313 )よく見たらよくわからない品物の中に魚コードがあるじゃないか!

引用:ジャンプ+

( 253 )毎回、可愛い動物の絵から、怖くて気持ち悪い絵になるから、油断してると、びくってなる。こわいこわい。でも、読みやすいから、読んじゃう。

引用:ジャンプ+

ジャンプ+のコメント欄の考察として、「『こわい』を『かわいい』ではさんだサンドイッチ」という言い得て言い得て妙な比喩も寄せられ、いかに本作のギャップがあるかを的確に表現しています。

中には背景の細かな小道具にまで注目し、伏線を発見する読者や、恐怖シーンの前後で動物たちの可愛い姿から一気にグロテスクな描写へ変わる点に驚く声も。

コメントには「油断してるとびくっとなる」「怖いのに読みやすい」といった意見が並び、怖さと親しみやすさを兼ね備えた独自の読み味が人気の秘密のようです。

こわいやさんを読んだ感想と考察

こわいやさんを初めて読んだとき、まず目を奪われたのはその圧倒的に個性のあるビジュアルでした。ゆるくて可愛い動物たちが暮らす「どうぶつ村」の日常と、その裏側で描かれる緻密で不気味な怪談シーンとの落差が、とにかく強烈。

ページをめくった瞬間の“ギャッ”とくるあの感覚は、スマホの小さな画面でも背筋がゾクッとします。特に“こわい箱”のデザインは、怖いのに妙に惹きつけられて、何度も見返してしまいました。物語を読み進めるうちに、一見バラバラな怪談が少しずつ繋がっていく感覚もたまりません。「あの話とこの話、繋がっていたのか!」と気づくたび、つい遡って読み返したくなります。

考察として、背景の細かな小道具や、意味ありげな数字の演出など、深読みしたくなる要素が本当に多く、考察好きにはたまらない構成です。ジャンプ+では同様に遡ってコメントを残しているユーザーもいるので、同じく気づいた人がいると分かり、ついニヤニヤしてしまいます。

そんなこわいやさんですが、肩肘張らずに“ただ怖さを味わう”読み方もできるのが良いところ。

ライトに怪談を楽しむ層から、細部まで読み込んで考察したいコアな層まで、幅広くおすすめできます。

可愛い見た目に油断して読み始めたら、気づけば深みにハマってしまう、そんな吸引力を持った今まさに読むべきジャパニーズホラー漫画です。

作者カメントツさんからリポストされました

まとめ

近年、ジャパニーズホラーは映画だけでなく漫画の分野でも新たな盛り上がりを見せています。その中で『こわいやさん』は、可愛らしい動物たちの世界を舞台にしながら、本格的で背筋が凍るような恐怖を描く異色作として存在感を放っています。

一話完結の怪談と見せかけ、実は伏線や繋がりが巧みに仕込まれており、ライトに楽しむことも、深く考察することも可能。こうした二面性は、近年のジャパニーズホラーブームが求める“新しさ”そのものであり、SNSでの考察文化とも相性抜群です。

今ジャパニーズホラー漫画を読むなら、そして新しいジャパニーズホラーを体験するなら、『こわいやさん』は間違いなくおすすめできる一冊です。

試し読みはこちら