近年の漫画シーンを振り返ると、『SPY×FAMILY』や『怪獣8号』をはじめとする数々のヒット作が、紙の雑誌ではなくアプリ「少年ジャンプ+」から生まれてきました。

2014年の創刊から10年、ジャンプ+は単なるデジタル漫画アプリを超え、新しい才能や作品を発掘する“実験場”として進化を遂げています。

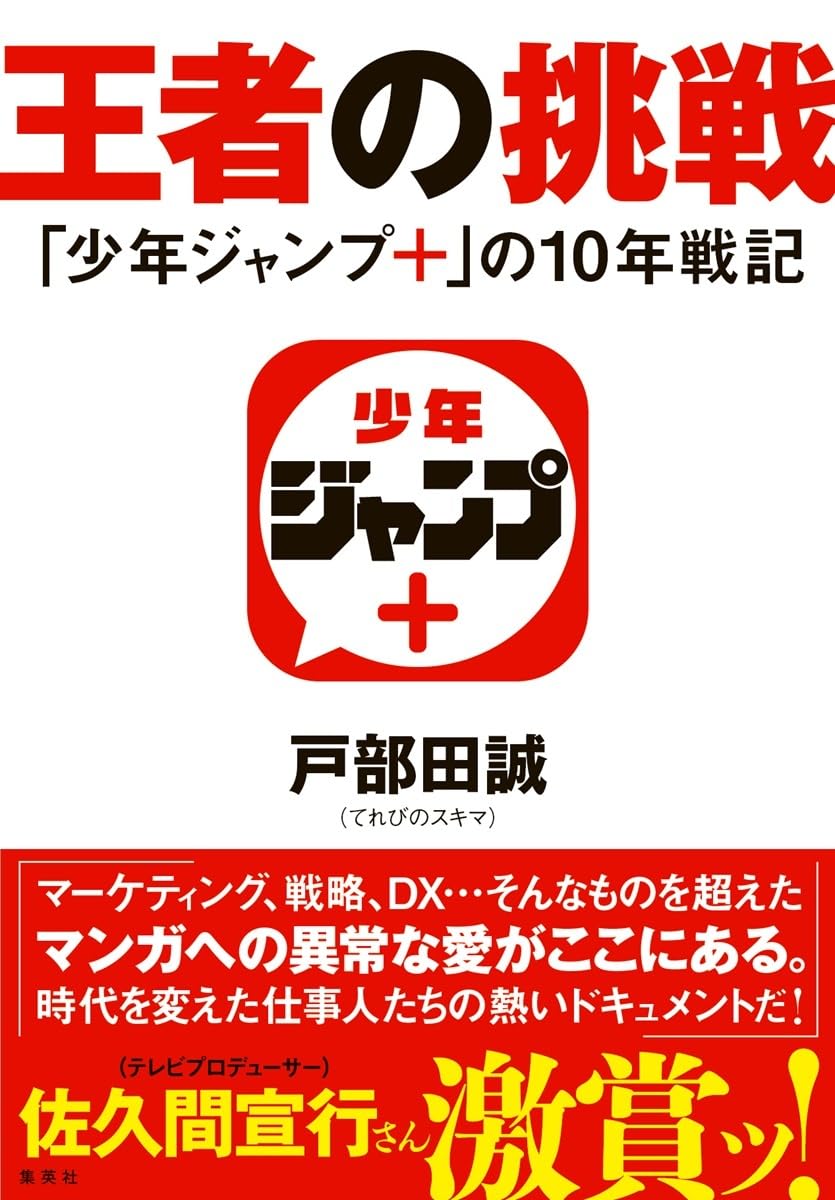

その歩みと舞台裏を徹底的に追いかけたのが、ノンフィクション『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』です。

本書には、編集部や作家たちの試行錯誤、数々の挑戦、そして次世代を切り拓く熱い想いが詰め込まれています。この記事では、本書の魅力を軸にジャンプ+の現在地と未来像を読み解き、なぜ「次世代ヒット作はここから生まれる」と言われるのかを紐解きます。

『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』とは

『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』とは、2014年に誕生したマンガアプリ「少年ジャンプ+」の10年を徹底的に取材したノンフィクションです。

2024年9月に創刊10周年を迎え、2025年5月時点では累計3,000万ダウンロードを突破、アクティブユーザー数も660万人に達するなど、名実ともに日本を代表するデジタル漫画プラットフォームへと成長したジャンプ+。

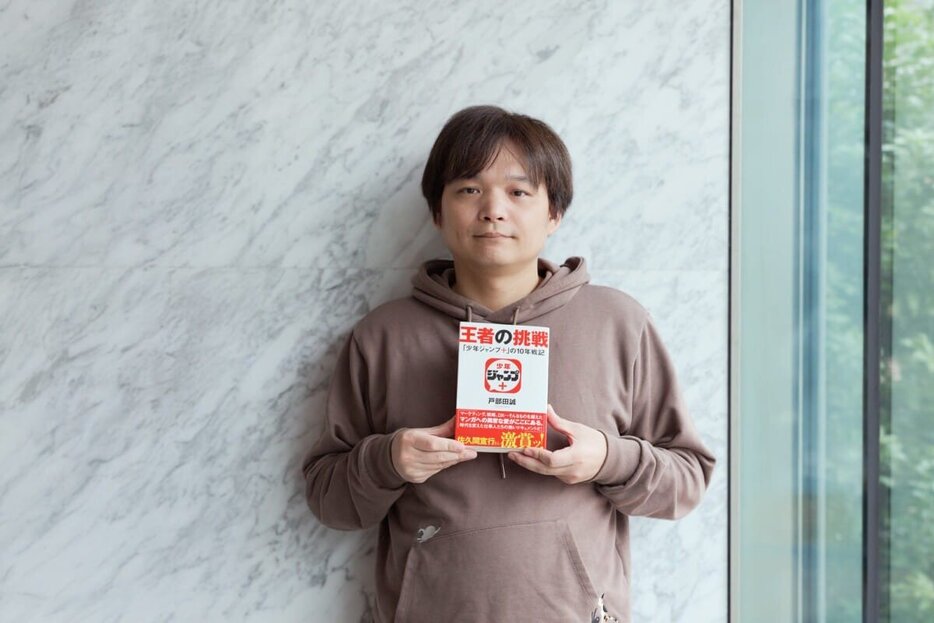

その歩みを、テレビ業界や芸能に関する著作を多く手がけてきた戸部田誠(てれびのスキマ)氏が、外部の視点から丹念に描き出しています。

著者:戸部田誠(てれびのスキマ)について

戸部田誠(とべた まこと、1978年生まれ)は、日本のフリーライターであり、テレビやお笑いに関する著作を中心に活動しています。ペンネーム「てれびのスキマ」としても知られ、もともとは自身のブログ「てれびのスキマ」を通じてテレビ批評や社会的視点を交えた鋭い考察を発信していました。

福岡県生まれ、静岡県浜松市育ち。少年時代は格闘技ファンで、格闘技雑誌の編集者を志して東京の大学へ進学しました。卒業後は浜松で会社員として働きながら2005年にブログを開設。2009年にライターデビューし、土日を中心とした兼業ライターとして執筆を開始しましたが、2013年に著書『タモリ学』の執筆を機にフリーライターとして独立。

また、戸部田は放送批評懇談会の正会員であり、ギャラクシー賞の選考委員も務めるなど、テレビ・メディア批評の領域でも存在感を示しています。

本書の大きな特徴は、集英社が発行しているにもかかわらず「公式記録」とは一線を画している点です。内部の成功談をなぞるのではなく、編集者や開発スタッフ、作家たちへの徹底取材をもとに、ヒット作誕生の裏側や数々の失敗・試行錯誤を記録。

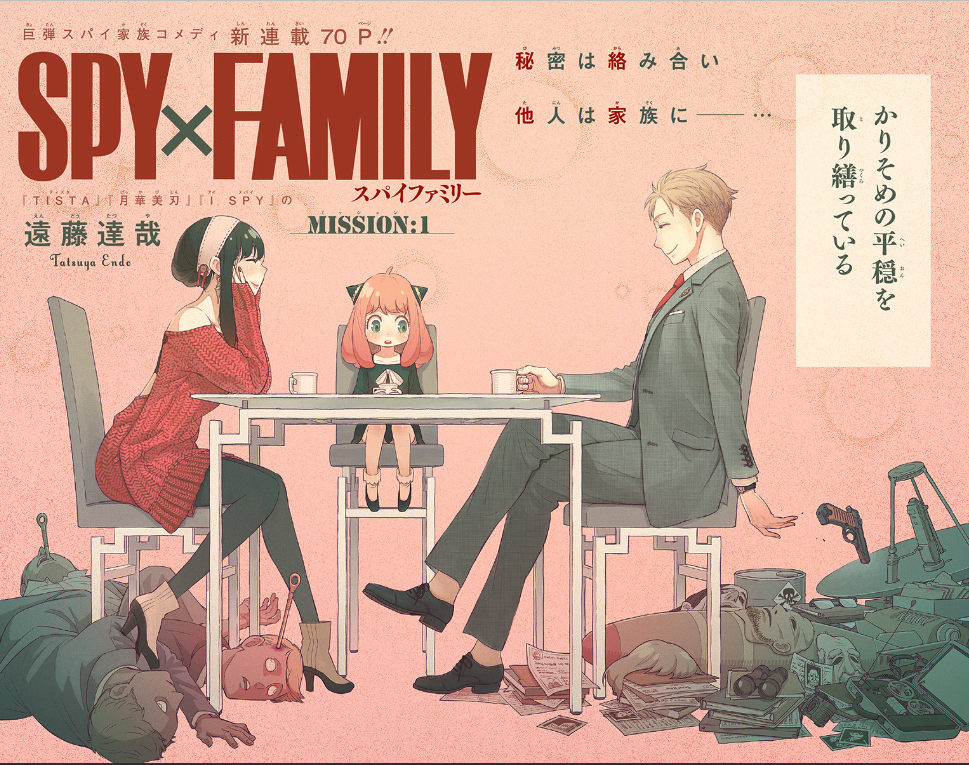

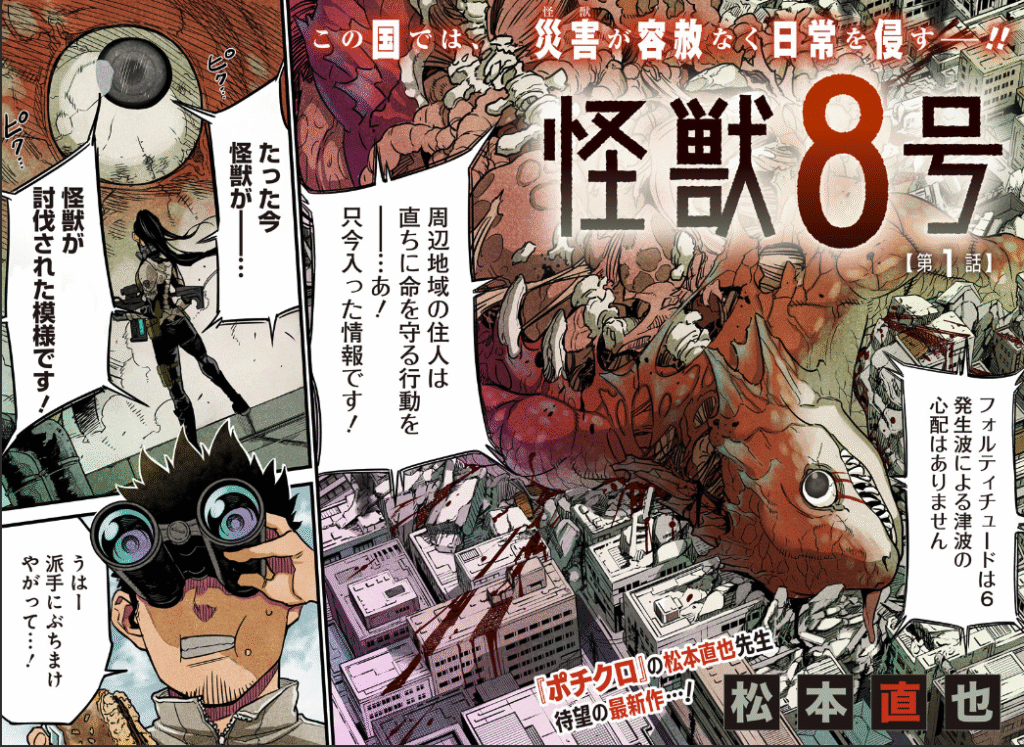

特に注目すべきは、SPY×FAMILYや怪獣8号といった大ヒット作品が生まれる以前からの苦闘や迷いが、まるでドキュメンタリー番組のように臨場感をもって描かれていることです。本書を読めば、単なる”成功の物語”ではなく、さまざまな挑戦と挫折を繰り返して進んできたリアルな10年を追体験できるはずです。

引用:少年ジャンプ+公式-SPY×FAMILY 第一話 引用:少年ジャンプ+公式-怪獣8号 第一話

そして、著者自身がマンガ編集部の出身とは関係の薄いテレビ業界を専門に書いてきたライターであることも本書が通常のノンフィクション本と異なるポイントといえます。

それは内側にいる人間だからこそ語れる話ではなく、あえて“外からの目”でジャンプ+という試みに迫ったことで、業界全体の変化や文化的なインパクトを客観的に浮き彫りにしています。

だからこそこの一冊は、マンガファンだけでなく、新規事業や組織改革に関心を持つビジネスパーソンにとっても読み応えのある内容になっているのです。

ジャンプ+の現状と「王者の挑戦」の背景とは?

2024年9月に10周年を迎えた「少年ジャンプ+」は、名実ともに日本最大級のデジタル漫画アプリへと成長しています。

本書『王者の挑戦』は、この成功がどのように築かれてきたのかを、編集部や作家たちへの徹底取材を通じて描いたノンフィクションです。

ジャンプ+がここまでの地位を築けたのは決して偶然ではなく、その裏には数多くの試行錯誤と失敗がありました。本書はまさに、その“舞台裏の記録”なのです。

ジャンプ+が漫画界の”王者”である理由

ジャンプ+が現在「漫画界の王者」と呼ばれるのには、いくつかの理由があります。第一に、『SPY×FAMILY』や『怪獣8号』といった国民的ヒット作を次々と生み出した実績です。

これらの作品はアプリから生まれ、紙の雑誌を超える社会的影響力を持つまでに育ちました。第二に、ジャンプ+はオリジナル連載と、週刊少年ジャンプの名作アーカイブを両方楽しめるというハイブリッドな強みも人気の理由の理由です。

そして見逃せないのが、アプリ開始当初からの快進撃です。当初「1年間で100万ダウンロード」という目標を掲げていましたが、わずか20日間で達成。デジタル漫画市場の先駆け的存在として注目を集めました。

その背景には、常に新しい才能を発掘し続ける編集部の飽くなき探求心があります。従来のヒット作の型に頼らず、未知の才能や独創的な企画を恐れず世に送り出してきたことが、ジャンプ+を“王者”たらしめているのです。

結果として、ジャンプ+は単なる漫画アプリだけではなく、新しい才能の発信基地ともいえる、次世代を担うプラットフォームへと進化しました。

引用:少年ジャンプ+公式アプリ

「王者の挑戦」とは何か?

「王者の挑戦」とは、ジャンプ+編集部が従来のヒットの方程式にとらわれず、全く新しい才能を発掘しようとする“本気の挑戦”です。

単なる新人賞ではなく、漫画界の未来を切り開くために次世代のヒット作を狙う壮大なプロジェクトであり、そこには「少年ジャンプを超える」という宣戦布告の意志も込められています。

ジャンプとジャンプ+は同じ集英社内でも独立した部署であり、ジャンプ+は“王者”である本誌に挑む存在。だからこそ、タイトルに「王者の挑戦」と名づけられたのです。さらに本書では、ジャンプ+ローンチ時の舞台裏も明かされています。

アプリ公開の3週間前から広告を打っていたにもかかわらず、審査すら通っていなかったという異例のスケジュールは、まさにその挑戦の無謀さと情熱を象徴しているといえます。

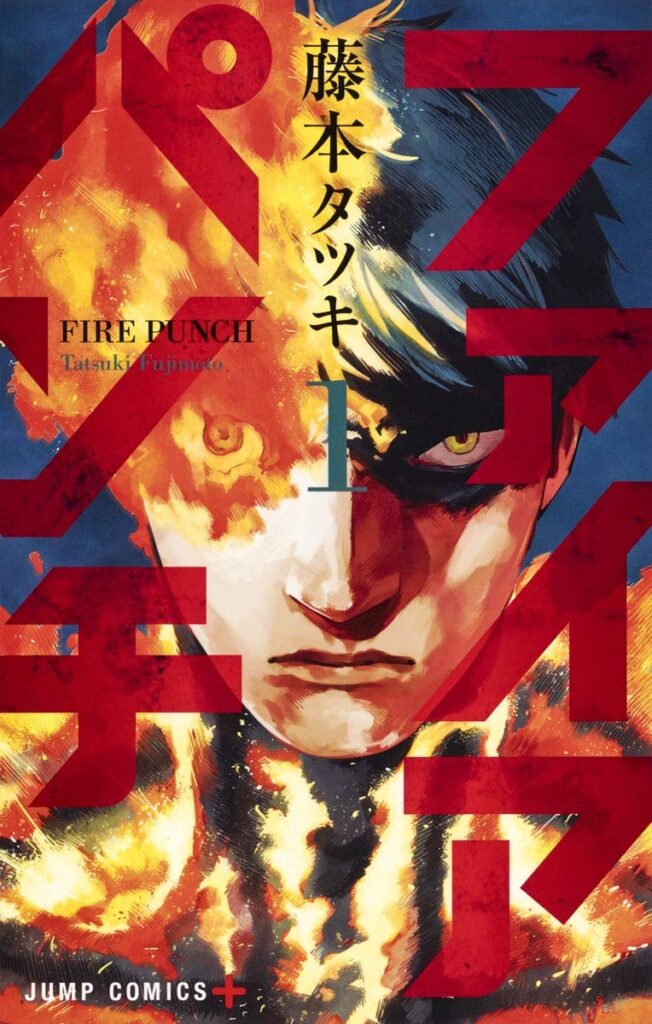

また、無料で読める漫画を単行本(コミックス)として買う層がいるのかどうかという不安もありました。しかし、『ファイアパンチ』『彼方のアストラ』『終末のハーレム』といった初期の看板作品が部数を伸ばし、懐疑的な声を一掃しました。

このいずれも挑戦的かつ実験的な内容であり、従来のジャンプ作品にはなかった新鮮な衝撃を与えました。つまり「王者の挑戦」とは、ただの新人企画ではなく、ジャンプ+の存在意義そのものを体現する挑発であり、漫画界の常識を覆すための宣戦布告ともいえるのです。

少年ジャンプ+公式X

企画の核心:キーワードは「何でもあり」

ジャンプ+の挑戦を語る上で欠かせないキーワードが「何でもあり」です。

従来の少年誌では枠に収まりきらなかったテーマや表現も、アプリだからこそ自由に挑戦することが可能になりました。

実際に王道バトルから社会派ドラマ、実験的なギャグやSFまで、さまざまなジャンルを越えた作品が次々と生まれています。

「SPY×FAMILY」を超える作品を求めて

現代の読者は王道のバトルや友情物語だけでは満足せず、より多様で新しい面白さを求めています。その流れの中で、ジャンプ+が送り出した代表的なヒット作が『SPY×FAMILY』です。

スパイの男〈黄昏〉が任務のために偽装家族を作り、正体を隠したまま「殺し屋の妻」と「超能力者の娘」と共に暮らすという物語。スパイ・アクションとホームコメディを融合させた斬新な切り口は、従来のウェブ漫画市場では主流だったホラーやエロ、グロとは大きく異なっていました。

当初は読者に受け入れられるかどうか、編集部内でも疑う声が聞こえましたが、結果的には読者から爆発的に支持を集め、「こういう作品を待っていた」と言わんばかりの閲覧数を記録しました。

出版面でも勢いは凄まじく、単行本は当初から強気の初版5万部でスタートし、即重版。2020年12月時点で初版100万部を突破、アニメ化後はさらに人気が拡大し、2025年9月現在、最新15巻で累計3,800万部を突破しています。

その成功はジャンプ+にとどまらず、週刊少年ジャンプ本誌にまで大きな刺激を与えました。編集部内では「ドラゴンボール」「ONE PIECE」と肩を並べ、いずれは超える存在を生み出すべきだという競争心が芽生え、プラットフォーム同士が良い意味でのライバル関係を築き始めています。

『SPY×FAMILY』はまさにゲームチェンジャーとして、ジャンプ+の存在価値を世に知らしめただけでなく、次世代のヒット作を探し続ける原動力を編集部に与えたのです。

「何でもあり」の面白さ

ジャンプ+の真骨頂は、読者が「王道」だけでなく多彩なジャンルを楽しめる点です。紙の少年ジャンプでは難しい実験的な表現やテーマも、アプリだからこそ柔軟に受け入れられるのです。

その象徴的な例が『ファイアパンチ』。主人公が生き延びるために自分の腕を切り取り仲間に食わせるという衝撃的なシーンから始まり、先の読めない展開と過激な表現で強烈なインパクトを与えました。少年誌では到底掲載できない内容が話題を呼び、ジャンプ+の存在感を一気に高めました。

また、『とんかつDJアゲ太郎』も”何でもあり”の精神を体現した一作。昼は老舗とんかつ屋を手伝い、夜はDJとしてフロアを盛り上げるというユニークな物語のギャグ漫画ですが、その独創性が読者に受け入れられ、ジャンプ+の代表作となりました。

このような異色作が成立するのは、ジャンプ+が紙媒体の制約から解放され、ページ数やジャンルの枠にとらわれない土壌を整えていたからです。

さらには、ジャンプ+は集英社のもう一つの「ジャンプ」であることを認知させるために、オリジナル作品にこだわってきました。

その結果、幅広い才能が集まり、現在も自由度の高い編集環境のもとで新しい企画が次々と生まれています。

言い換えれば、ジャンプ+は「挑戦の場」であり、ニッチでも面白ければ支持されるという文化が確立されているのです。読者にとっては予測不能な作品との出会いがあり、作家にとっては挑戦を受け止めてもらえる舞台がある。

それこそが「何でもあり」の面白さであり、ジャンプ+が次世代ヒット作の宝庫であり続ける理由なのです。

徹底解説:「王者の挑戦」に見るジャンプ+の未来像

『王者の挑戦』に描かれているのは過去10年の記録にとどまらず、ジャンプ+がこれからどこへ向かうのかという未来への展望です。

デジタル化によって「何でもあり」の土壌が整った今、編集部はより自由で多彩な作品を世に送り出すための挑戦を続けています。

読者の価値観や好みが細分化する中で、ジャンプ+は「次のヒットはここから生まれる」という信念を持ち、新世代の才能を発掘し続ける場として進化していくのです。

編集部が本当に読みたい作品とは?

ジャンプ+編集部が本当に求めているのは、過去のヒット作を模倣した「似たような作品」ではありません。

彼らが追いかけているのは、読者に「こんな漫画があったのか!」と衝撃と驚きを与える独創的な作品。キャラクターの圧倒的な魅力、物語全体を引き込む構成力、そして作家ごとの個性がにじみ出る画力。これらを総合して「新しさ」を感じさせることが重要とされています。

ジャンプ+編集部は、マニュアル的にエンタメを量産することに疑問を抱く編集者が多く集まっており、「売れる型」よりも「新しい面白さ」を優先し、まだ実績のない新人作家でも積極的にチャンスを与えています。

もちろん、新人を押し出すことは短期的にはリスクです。すぐに売上につながらない可能性が高く、商業的な成功が約束されているわけではありません。しかしジャンプ+はあえてそこにこだわり、オリジナルの新作を世に送り出すことで新たな読者層を開拓してきました。

この姿勢は、『ファイアパンチ』や『タコピーの原罪』など、従来ではジャンプに載らなかったような作品を成功に導いてきた実績にも表れています。

本書を読むことで、ジャンプ+編集部がどのような作品を欲しているのか、また作家にとって求められる姿勢がどのようなものかを具体的に知ることができます。ジャンプ+で連載を目指す人にとって、これは極めて貴重なヒントとなるでしょう。

新世代の才能を発掘する場としての役割

ジャンプ+は今や、新人漫画家にとって最も有力な連載の入り口のひとつになっています。従来は「週刊少年ジャンプ本誌に連載される」ことが若手にとって最大の目標でしたが、今ではジャンプ+から世に出て成功を収めるという新しいルートが確立されました。

『SPY×FAMILY』や『怪獣8号』のようにアプリ発の作品が世界的な人気を得る事例も生まれたことで、その価値はより高まってきています。

この背景の1つに、毎月開催されている新人発掘の仕組み「ジャンプルーキー!」の存在があります。ジャンプルーキー!は作家が自由に作品を投稿できるサービスであり、月末ランキング上位に入った作品はジャンプ+掲載のチャンスを得られるというシステムです。

引用:ジャンプルーキー!公式サイト

これはまさに“才能の発見装置”と呼ぶべき仕組みで、既存の選考会議に縛られないダイレクトな評価が若手作家の登竜門となっています。

実際にジャンプ+掲載をきっかけに連載デビューを果たし、単行本化やアニメ化までつながるケースも増えています。つまりジャンプ+は、従来の雑誌編集部では拾いきれなかった多彩な才能を発掘する装置として機能しているのです。

本書『王者の挑戦』が描く未来像でも、こうした新人発掘の仕組みがますます重要になり、ラインナップを強化していくことが主張されています。

ジャンプ+は単なる配信アプリにとどまらず、新世代の才能を次々と社会に送り出す登竜門としての役割を担い続けているのです。

この企画から生まれる新連載が、ジャンプ+の未来を作る

「王者の挑戦」は、単なる一度きりのイベントや話題作りの企画にとどまりません。それはむしろ、ジャンプ+がこれからどのような雑誌文化・プラットフォームとして進化していくかを決定づける、極めて重要な「挑戦」といえます。

これまでジャンプ+は『SPY×FAMILY』や『怪獣8号』といった国民的ヒットを生み出してきましたが、本企画からも次なる大ヒット作が登場するかもしれない期待感が読者や業界関係者の間に広がっています。

実際にジャンプ+では、新人作家を対象とした積極的な取り組みが行われています。2024年には150本以上の新作読み切りが掲載され、編集部は少しでも可能性を秘めた才能を見逃さない姿勢を打ち出しました。

応募方法も多彩で、「読み切りネーム部門」や、短い作品でも挑戦できる「11ページ部門」など、作家が気軽に挑戦できる枠組みを設けています。このおかげで、従来の「長編でなければデビューできない」という固定観念を崩し、多様な作風や表現を発掘できるようになりました。

つまり、単に新人を育てる企画だけではなく、ジャンプ+の未来のラインナップを決定づける場でもあります。ここから誕生する新連載は、次世代の看板となり、ひいてはジャンプ本誌をも凌駕する可能性を秘めているのです。

『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』はこんな方におすすめ

『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』は、単なる漫画ファン向けの読み物ではありません。2014年の創刊から10年で大きな進化を遂げた「少年ジャンプ+」の裏側を、関係者の証言や具体的なエピソードを交えて記録したノンフィクションであり、幅広い層に響く一冊です。

まずおすすめしたいのは、漫画ファンやジャンプ+の読者です。『SPY×FAMILY』や『怪獣8号』などのヒット作がどのように生まれたのか、編集部がどんな思いで作品を送り出してきたのかを知ることで、作品への理解と愛着が一層深まるはず。

単行本やアニメだけでは見えてこない「舞台裏の物語」を追体験できるのが魅力です。

そして、漫画家を志すクリエイターや新人作家にとっても必読書と言えるでしょう。ジャンプ+編集部が本当に求めている作品像、才能の発掘にかける情熱、そして新人作家をどう支えているのか。

そのリアルな姿が描かれており、自分の目指す方向性や戦略を考える上で大きなヒントになります。特に「何でもあり」の土壌で個性が受け止められることは、いま挑戦をためらっている若手への後押しにもなります。

「王者」が守りに入るのではなく、自ら挑戦し続けた10年。その熱量を知れば、読者自身の挑戦心にも火が灯るはずです。